從戰後開始說起….

台灣汽車工業發展簡史

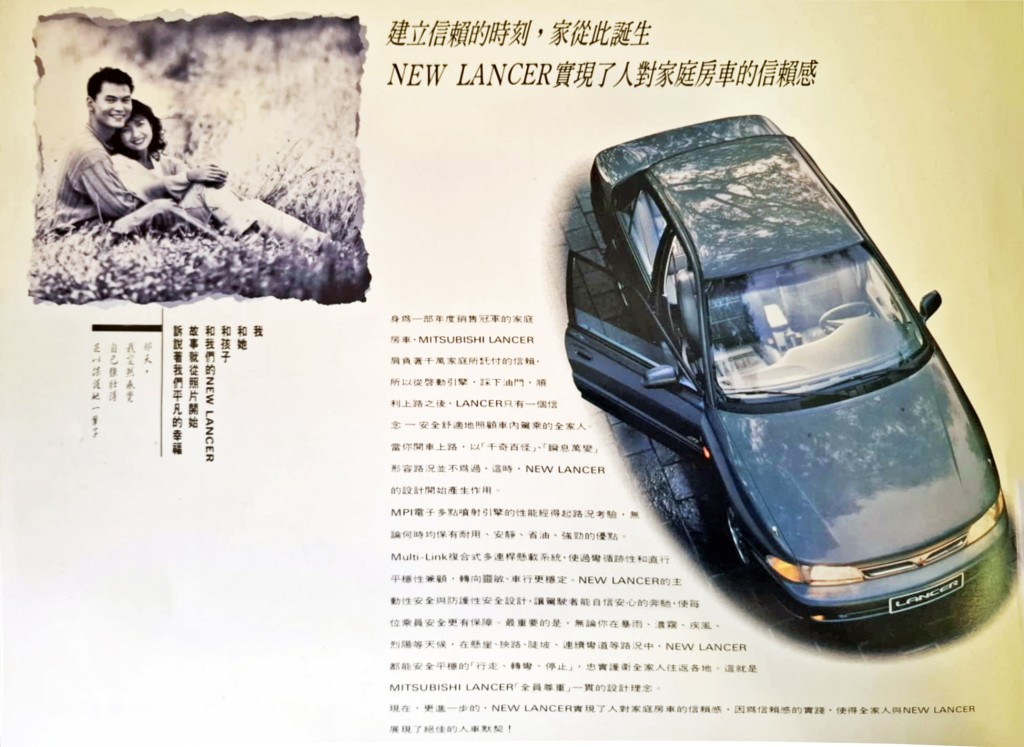

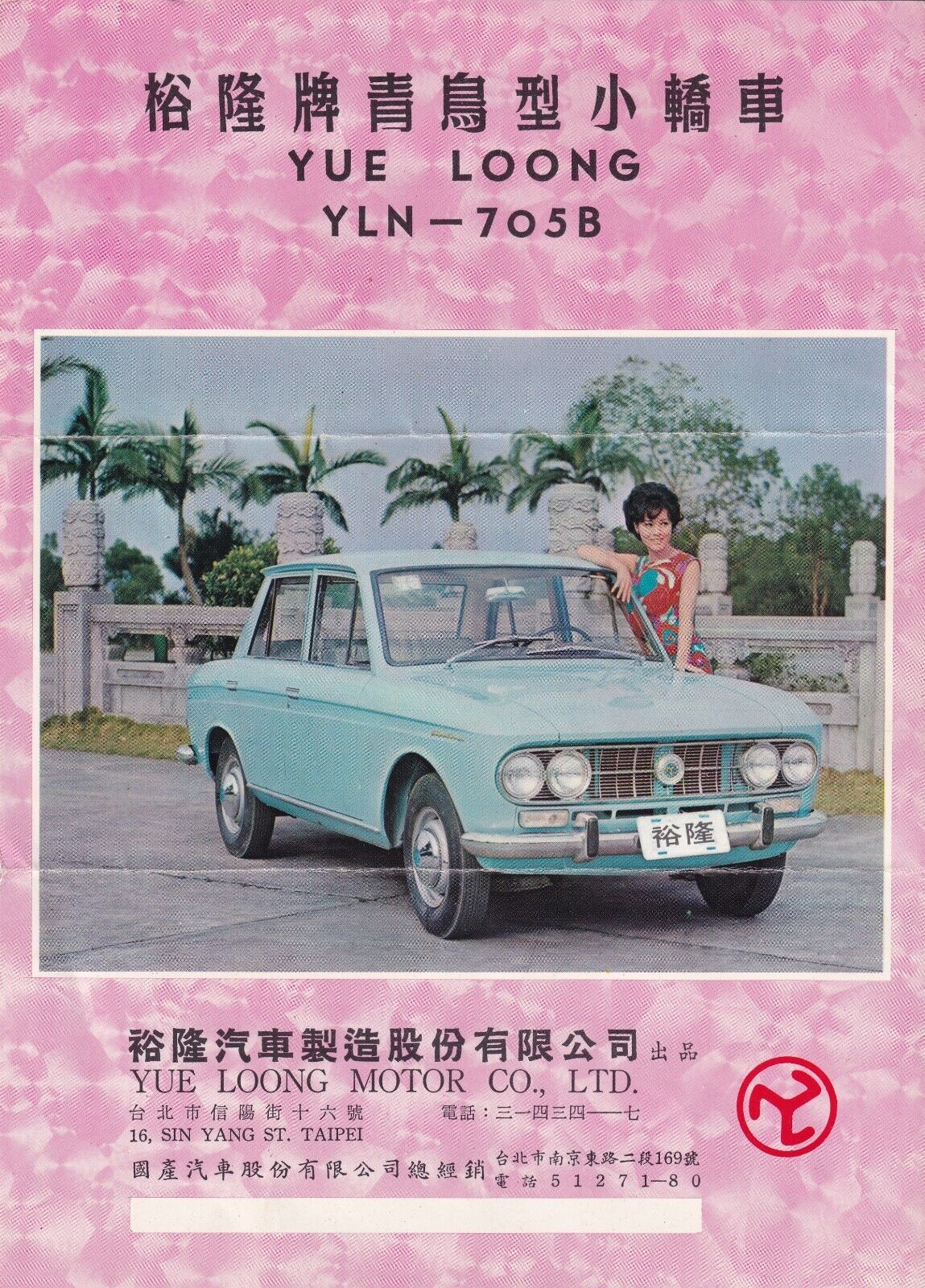

圖片來自網路。

圖片來自網路。

雖然現在網路上常有人批評政府「保護裕隆70年」,但話說回來,也得實話實說——裕隆汽車身為台灣戰後最早成立的汽車品牌,早期確實是政府扶植的重點對象。

當時台灣剛起步,工業什麼都缺,政府為了發展本土汽車產業,當然力挺裕隆。不過從 1967 年開始,政策就開始轉變了,政府開始放寬汽車製造的執照申請門檻。接著 1970 年代又推出高額關稅保護政策,進口車關稅從 50% 拉到 75%,這一波也讓不少新車廠如雨後春筍般冒出來,像是三陽、中華、福特六和、羽田機械、三富汽車等等,市場競爭一下子熱鬧起來。

但好景不長,到了 1980 年代中期,為了準備加入 GATT(也就是 WTO 的前身),政府又開始走市場開放路線。1985 年推出「汽車工業發展方案」,從降低本地零件自製率門檻到逐步調降進口關稅,一路開放到 1988 年,乾脆連進口車都開放了,國產車廠直接迎戰國際品牌,壓力山大。

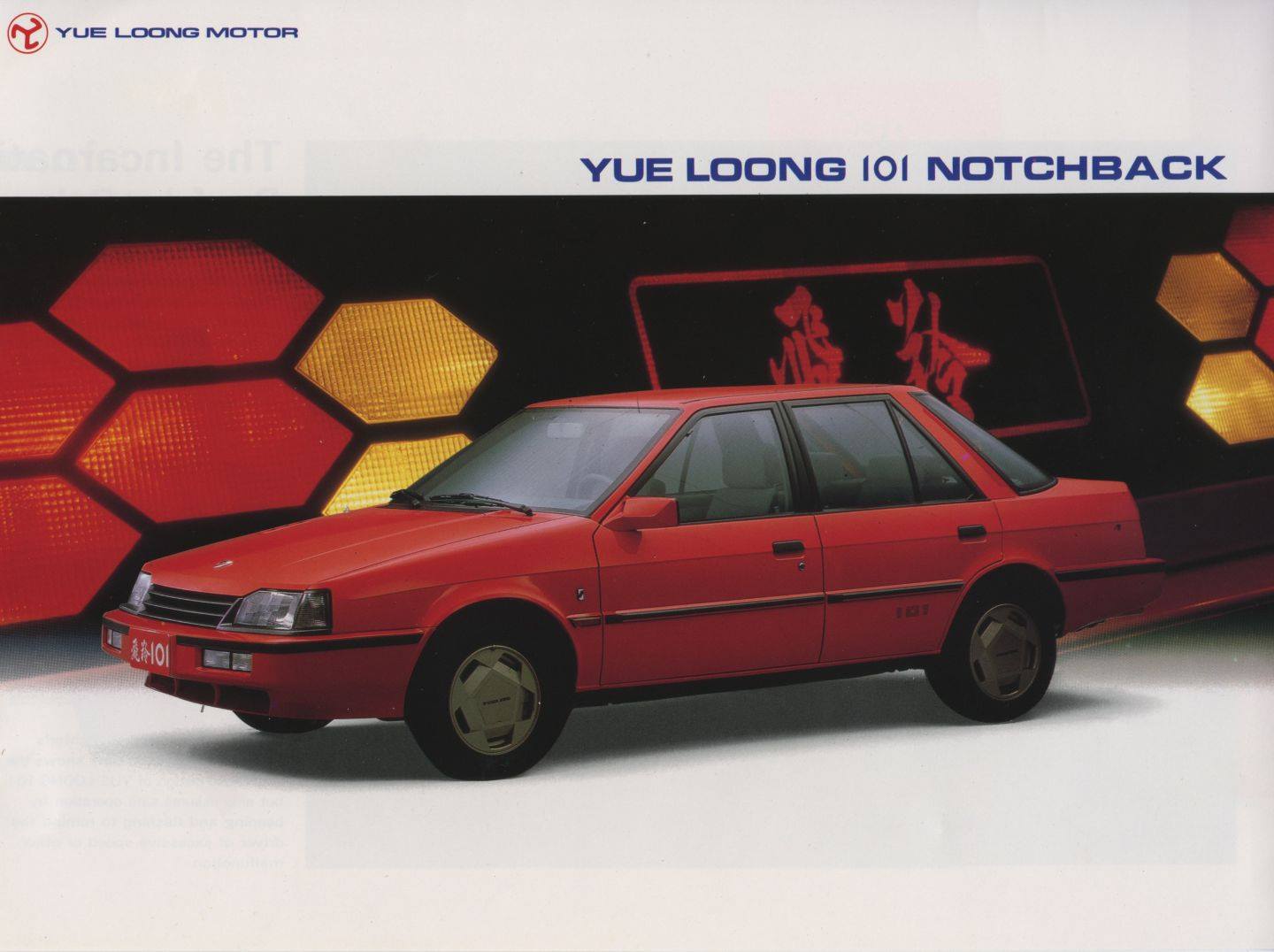

圖片來自網路。

圖片來自網路。

面對這波「全球化衝擊」,裕隆其實早早就開始未雨綢繆。他們在 1981 年就設立了「裕隆龜山工程中心」,也就是後來大家熟知的裕隆汽車工程中心。這個中心可以說是台灣汽車自主研發的開端重地,不只打造出國產經典車款 飛羚101,也培養出一票在汽車設計圈打滾的本土人才。

可以說,正是這一步,讓台灣汽車產業慢慢走出組裝的角色,開始有自己的設計、自己的風格,也踏進了「自主研發」的新時代。

為了貨物稅減免 3%

自主研發的時代來臨: 裕隆、中華、福特六和、國瑞陸續成立研發中心

在1990年前後,台灣政府為了鼓勵汽車產業自主研發,推出了一項很有吸引力的貨物稅減免政策。簡單來說,只要國產車的車身、底盤或引擎是自己設計的,每項就可以減免3%的貨物稅,最多可以省下9%。這項政策主要是希望車廠能夠提升技術,減少對國外技術的依賴,真正走向自主研發的路。

同一年,政府也成立了「財團法人車輛研究測試中心」(也就是現在大家熟知的ARTC),目的是幫助本土車廠強化研發能力,並進一步加入全球供應鏈體系。

不過,這項政策在台灣加入世界貿易組織(WTO)後就走入歷史,因為這種針對特定產業的稅務優惠被認定違反國際貿易規則。在入會後這類減稅措施全面取消,不過在加入前有提出申請的廠商,政府還是給了三年的緩衝期。

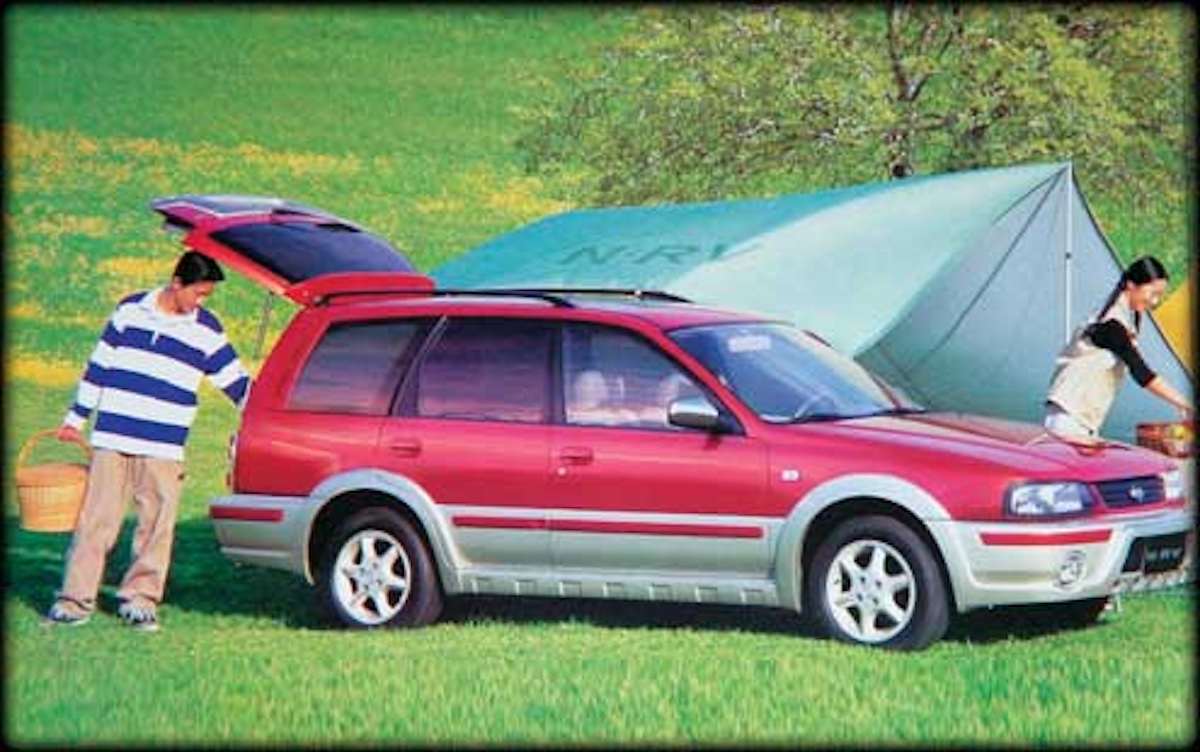

而就在這個「黃金十年」的期間,幾乎所有國產車廠都動起來了,紛紛自己下手改造原廠車款,並帶領著旗下衛星零組件廠商一同研發、投入零組件大量在地化。像是大發銀翼、大慶金美滿、Nissan March 四門版、Cefiro、Sentra CE/HV、AD Resort N-RV、福特 Mondeo M2000 等,都是當時的代表作。

即使有部分母廠嚴格限制車輛不能大幅改造,但像是三陽、國瑞等還是依照市場口味,針對原版車型推出小規模的改造,當然也讓零組件供應商受惠。

接著到了2000年前後,裕隆、中華、福特六和、國瑞也陸續成立了自己的研發中心,不只開發國內車型,還開始規劃把車子整車出口或是用CKD(全車拆散後再組裝)的方式打進東南亞、中國市場甚至是日本、大洋洲市場,讓台灣的技術有機會在更大市場規模中發揮。

也就是在這個時期,裕隆 YATC推出的 Sentra 180、Cefiro A33/34、Serena Q-RV、March、X-Trail;福特六和推出的 Mondeo Metrostar、Escape、MAV、i-MAX;國瑞生產的 Vios、Corolla Altis 車系、Camry、Wish 左駕、Sienta 左駕等都是台灣人的結晶!

當時也有一些車廠開始拓展到中東、俄羅斯與東南亞等地,不過隨著整個產業走向「全球化」、以及部分車廠在產品佈局上有所調整,這些本土研發中心有些就慢慢淡出,只有國瑞研發中心仍有幫助母廠 Toyota運作、服務全球供應鏈。

有了YATC(裕隆亞洲技術中心)這樣的基礎投入,讓台灣的汽車研發人才得以系統性地培育與成長,為後續在地研發的延續打下堅實根基。如今,CARTEC(中華汽車亞洲技術研發中心)承接這份使命,持續深耕本土研發,成為支撐台灣汽車產業向前發展的重要動力。

從威利開啟自主研發之路

中華商用車最懂台灣

說到 CARTEC,可能很多人對它的背景不太了解。其實 CARTEC 的源頭可以追溯到裕隆工程中心和中華汽車合作開發的「中華威利」、代號 CM66。這款商用車是雙方斥資14億元自主研發的產品,基礎技術來自第四代三菱 Minicab,再經過裕隆工程中心與中華汽車技術人員共同巧手改造後,性能更強、實用性更高,也因此更受市場歡迎。

當年威利可是實打實的進行各項安全測試(翻攝自中華汽車檔案資料)。

當年威利可是實打實的進行各項安全測試(翻攝自中華汽車檔案資料)。

當年威利可是實打實的進行各項安全測試(翻攝自中華汽車檔案資料)。

當年威利可是實打實的進行各項安全測試(翻攝自中華汽車檔案資料)。

當年威利可是實打實的進行各項安全測試(翻攝自中華汽車檔案資料)。

當年威利可是實打實的進行各項安全測試(翻攝自中華汽車檔案資料)。

當年威利可是實打實的進行各項安全測試(翻攝自中華汽車檔案資料)。

當年威利可是實打實的進行各項安全測試(翻攝自中華汽車檔案資料)。

中華威利上市短短三年,銷量就突破六萬輛,拿下超過八成的市佔率,成功讓中華汽車坐上台灣商用車市場龍頭的寶座,一直到現在都還穩居領先地位,同時也藉此帶動旗下零組件工廠的蓬勃發展

,不用再受制於母廠的要求。

當年特別推出的展示用車(翻攝自中華汽車檔案資料)。

當年特別推出的展示用車(翻攝自中華汽車檔案資料)。

而在中華汽車開始進入乘用車領域後,商用車市場還是沒有忘本,在 1997 年與三菱汽車合作研發了全新商旅車:代號 KZ 的 Freeca 車型、讓「 RV 王國」的名號更為響亮,不僅外銷零組件回去給日本、還有賣到菲律賓、越南與印尼等地,光是 1997 年外銷零件產值就達到 20 億新台幣,為後續 Galant、Lancer、Savrin 與 Colt Plus 等自主開發車型奠定良好基礎。

FREECA 是三菱母廠與中華汽車加深合作關係的第一台車、更是首次外銷零組件的車型 (中華汽車檔案資料)。

FREECA 是三菱母廠與中華汽車加深合作關係的第一台車、更是首次外銷零組件的車型 (中華汽車檔案資料)。

1998年,華擎成功設計並量產台灣第一具自主開發的1.2L汽車引擎,並供應給中華汽車「威利1.2」等車型,使台灣成為繼日本、韓國後,亞洲第三個擁有汽車引擎工業的國家。

中華汽車檔案資料

中華汽車檔案資料

中華汽車檔案資料

中華汽車檔案資料

CARTEC 中華汽車亞洲技術研發中心成立

為日本三菱注入活水

翻攝自中華汽車檔案資料

翻攝自中華汽車檔案資料

說到中華汽車的研發單位 CARTEC(全名是中華汽車亞洲技術研發中心),那可真是台灣汽車界的幕後英雄!它是在 1999 年成立的,當時剛好碰上三菱汽車陷入財務危機,結果反而成就了 CARTEC 的大爆發。因為這樣,中華汽車有更多機會主導開發許多「只賣台灣」的車款,不只更貼近本地消費者的需求,還加入了不少創新設計。

在 CARTEC 正式啟用之際,為展現開發成果中華汽車便在 2000 台北新車大展上推出了三款風格各異的概念車型,驚艷全台灣!

在 CARTEC 正式啟用之際,為展現開發成果中華汽車便在 2000 台北新車大展上推出了三款風格各異的概念車型,驚艷全台灣!

在 CARTEC 正式啟用之際,為展現開發成果中華汽車便在 2000 台北新車大展上推出了三款風格各異的概念車型,驚艷全台灣!

在 CARTEC 正式啟用之際,為展現開發成果中華汽車便在 2000 台北新車大展上推出了三款風格各異的概念車型,驚艷全台灣!

中華汽車檔案資料

中華汽車檔案資料

中華汽車檔案資料

中華汽車檔案資料

中華汽車檔案資料

中華汽車檔案資料

中華汽車檔案資料

中華汽車檔案資料

你知道嗎?像是一代神車 Lancer、中大型房車 Galant Grunder、熱銷多年的商旅車 Zinger、菱利、Delica,還有家庭最愛的 SAVRIN,它們的外型和內裝設計,幾乎都是出自 CARTEC 團隊之手,這也讓台灣車廠不只會做商用車,連乘用車設計也能跟得上潮流。

翻攝自中華汽車檔案資料

翻攝自中華汽車檔案資料

翻攝自中華汽車檔案資料

翻攝自中華汽車檔案資料

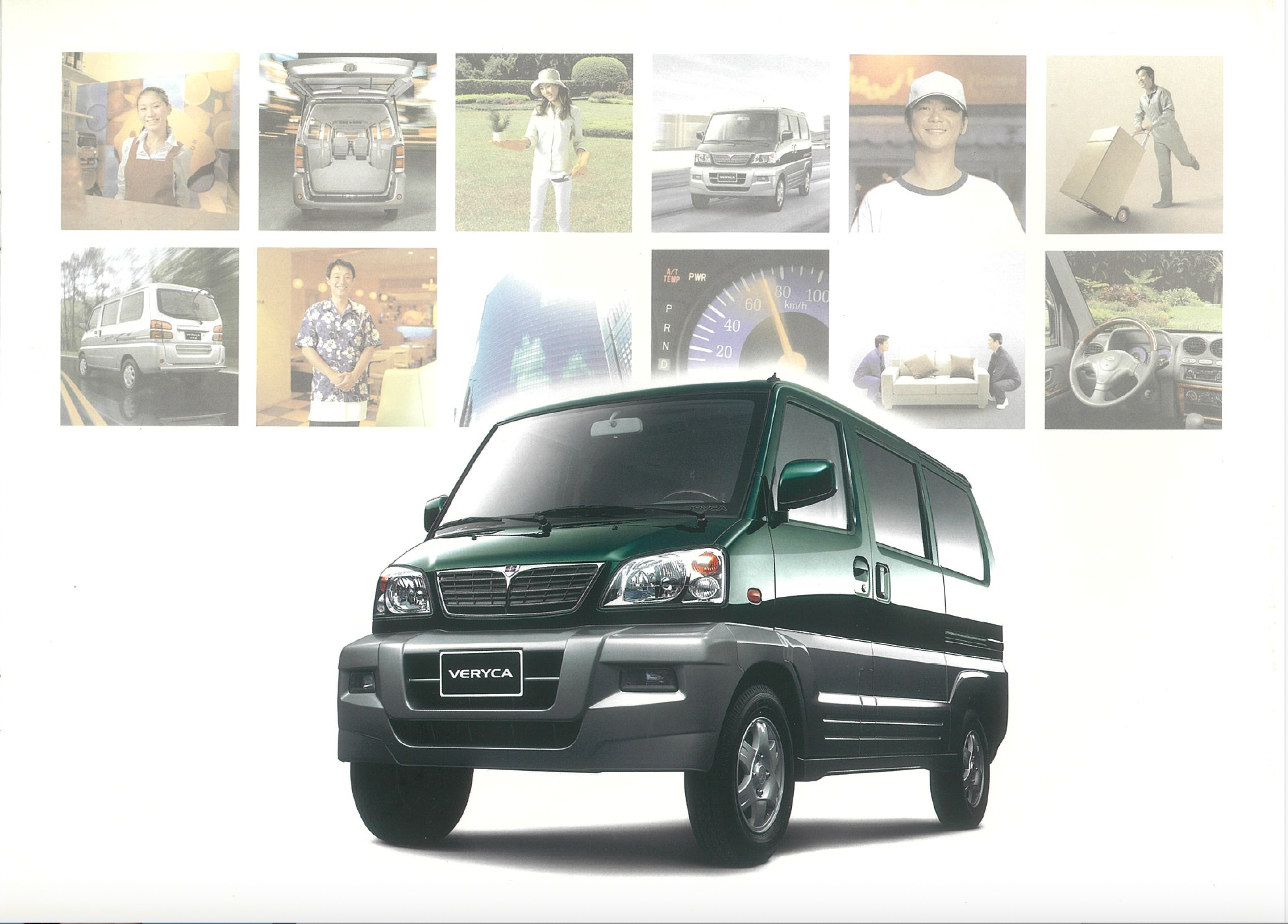

即便之後台灣加入 WTO,進口車關稅一路下降,國產車壓力山大,但 CARTEC 沒有退縮,反而持續升級本地車型,從配備到技術全面加強。還靠著三菱的國際網絡,把像 Zinger、Veryca 這些台灣設計的車賣到東南亞,讓世界也看到「MIT 車款」的實力!

在人才培養上,CARTEC 也超給力。靠著參與各種研發項目,培育出一批又一批的優秀工程師和設計師。說到這裡,就不能不提那台超有名的概念車——Milvas,它可是台灣史上第一台依照「國際概念車標準」打造的作品!這台車結合了國際級設計師與台灣本土創意,真正讓世界看見台灣汽車設計的實力。

CARTEC 不只是中華汽車的研發中樞,它還間接帶動了整個台灣零組件產業的升級,接觸到更多海外市場,讓整個汽車產業鏈變得更強、更完整。這種產業合作不只是「你賣我買」,而是一起成長、共創雙贏!

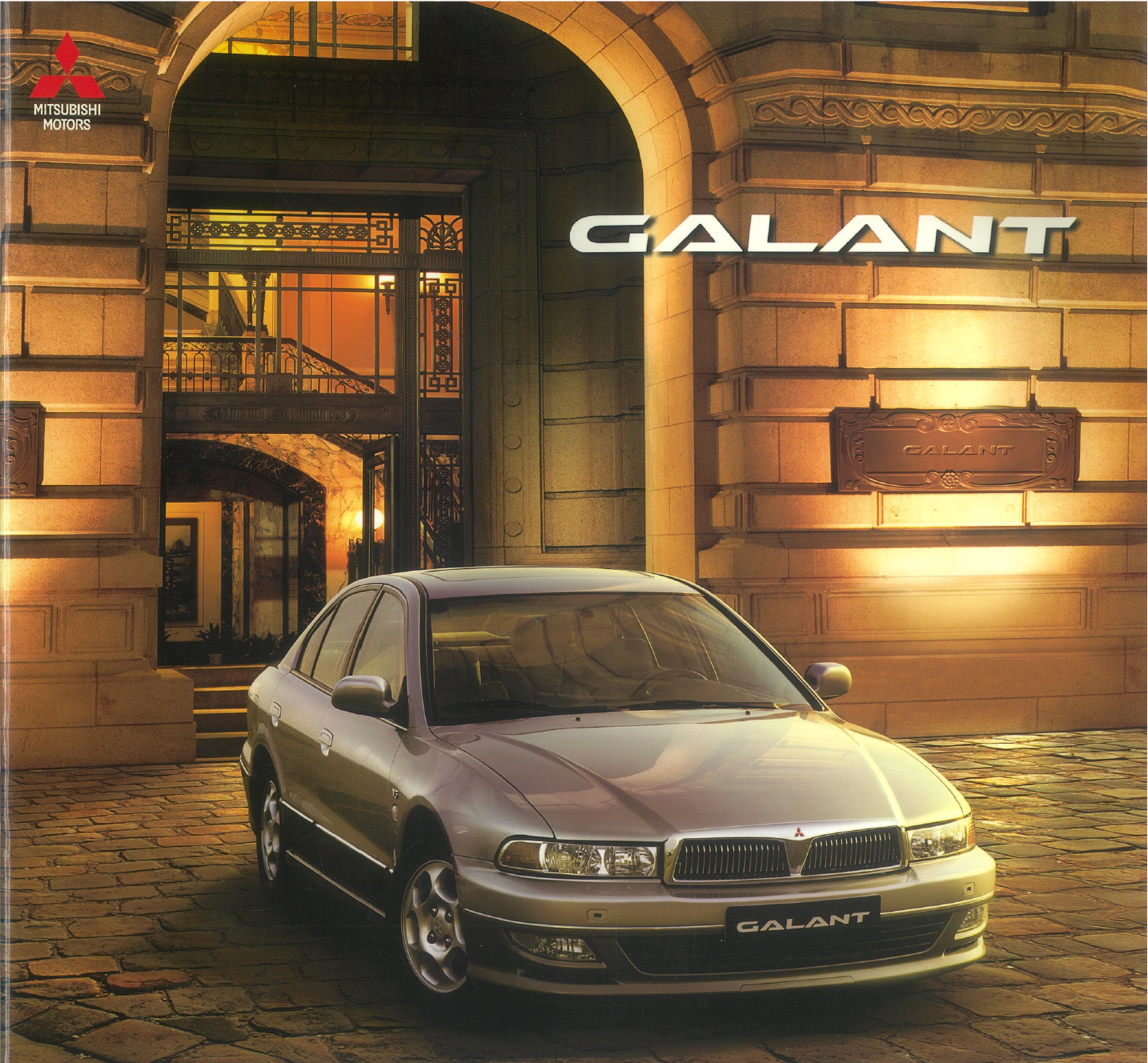

GALANT 第一次小改款是 CARTEC 初次作品之一,其車上搭載的 EASS 三段可調避震器與 G-NET 衛星系統也是 CARTEC 在零組件開發的成果 (翻攝自中華汽車檔案資料)。

GALANT 第一次小改款是 CARTEC 初次作品之一,其車上搭載的 EASS 三段可調避震器與 G-NET 衛星系統也是 CARTEC 在零組件開發的成果 (翻攝自中華汽車檔案資料)。

母廠重心轉移

中華汽車自主能力更加強大

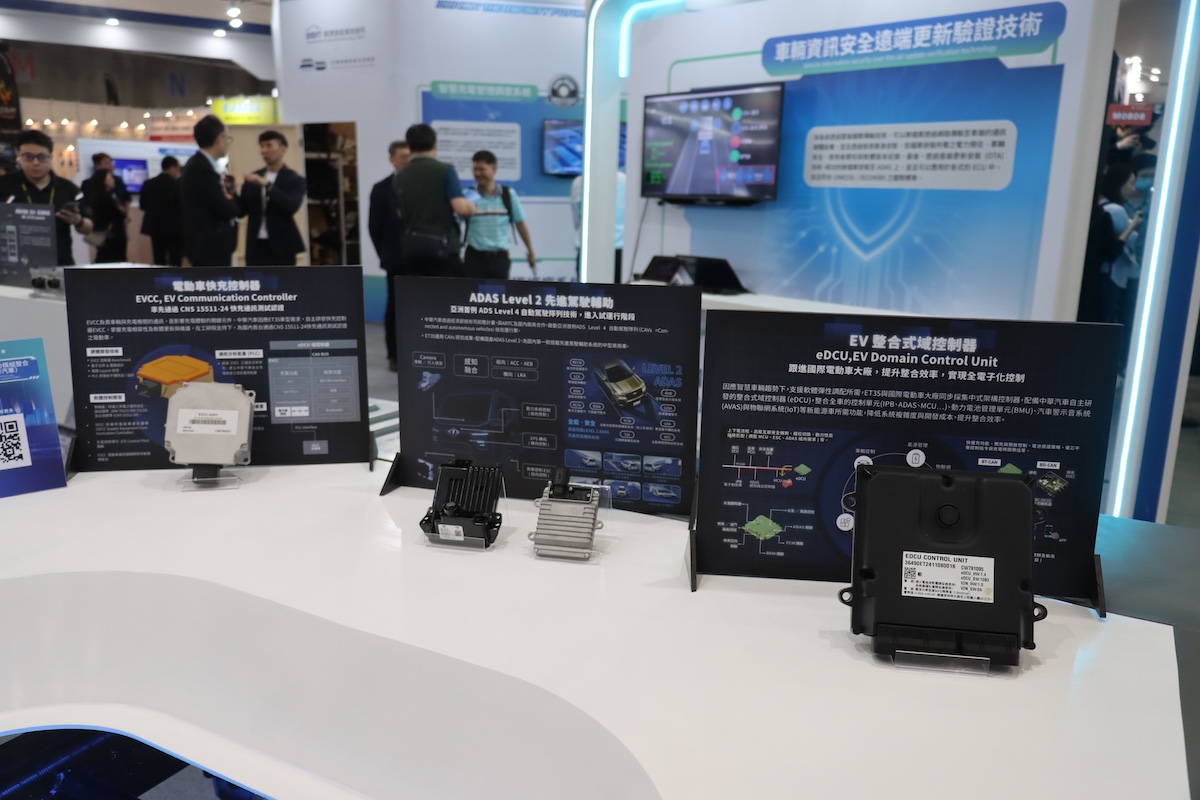

雖然三菱後來把重心轉向東南亞市場、乘用車部分慢慢淡出,但 CARTEC 依然堅持走自己的路,沒有放棄開發台灣在地的商用車。像是新一代 Zinger、得利卡,還有最近剛上市的輕休旅 J SPACE,通通都有它的影子。而且在智慧駕駛技術上,CARTEC 也沒有缺席,從 ADAS 高階駕駛輔助系統到各種車用電子設備,不只讓車更安全、更聰明,也為未來的自動駕駛打下了基礎。

進入 2010 年代,中華汽車就開始投入電動車技術開發,而 CARTEC 更是電動車領域的先鋒。他們不只研發電動車平台,還跨足車聯網、能源管理,甚至幫物流業打造專屬的電動貨車。像是 e-Veryca 電動版、e-MOVING 電動載具 都是他們的作品。

而最讓人期待的,就是即將在 2025 年底登場的 ET35 純電 3.5 噸商用車!這款車的國產化比率高達 90%,電池系統是由鴻海供應,電動馬達則由士林電機提供,完完全全是「MIT 夢幻聯隊」的結晶,不但讓中華汽車展現整合國內供應鏈的能力,更為台灣物流業的電動轉型開出一條明路。

台灣一直都有自主研發能力

你,還覺得國產車只是組裝廠嗎?

寫到這裡,回頭看看,從 1953 年裕隆汽車成立開始,轉眼也超過 70 年了。雖然台灣一年汽車市場只有大約 45 萬輛的規模,說大不大,說小也不算太小,但就是在這樣的環境下,每一家成立的車廠,其實都曾懷抱著「我們也能自己設計車」的夢想。

當然,這一路走來不容易。有些車廠中途可能因為原廠政策改變,不得不放棄原本的自主研發計畫,但他們的技術團隊、研發資源,後來很多也變成了母廠供應鏈的一部分,繼續發揮實力。這些默默耕耘、不太被注意的團隊,其實就是台灣汽車產業的「隱形冠軍」。

現在還具備從上游到下游都能自己來的完整研發能力,而且還持續替台灣汽車產業注入活力的團隊之一,就是中華汽車旗下的 CARTEC 技術中心。他們不只是在開發新車,幫整個產業升級技術、推動創新,也一步步地在打造自己的品牌實力。

即使面對市場規模不大、技術門檻又高、資金壓力也很重,還要跟國際大廠競爭,他們還是選擇堅持走自主研發的路,特別是在商用車和電動車這兩塊領域,更展現出強勁的實力和成果。

所以——你真的還覺得台灣汽車廠只會組裝嗎?