作為可耗盡的資源,許多未來技術都需要金屬原材料,包括電動車。高科技金屬包括了銦(Indium)、鍺(Germanium)、鈷(Cobalt)、鋰(Lithium)和稀土都列入了2020年歐盟關鍵原材料清單上。這份具有高供應風險的經濟關鍵原材料清單旨在幫助貿易協定的談判以及推動研究、創新和可持續採購。

許多初級原材料僅在世界上少數幾個國家/地區發現。它們的地理位置分佈不均,並且難以進入。甚至在某些情況下,它們的數量如此之少,以至於出動大型機具來開採是非常不划算的。

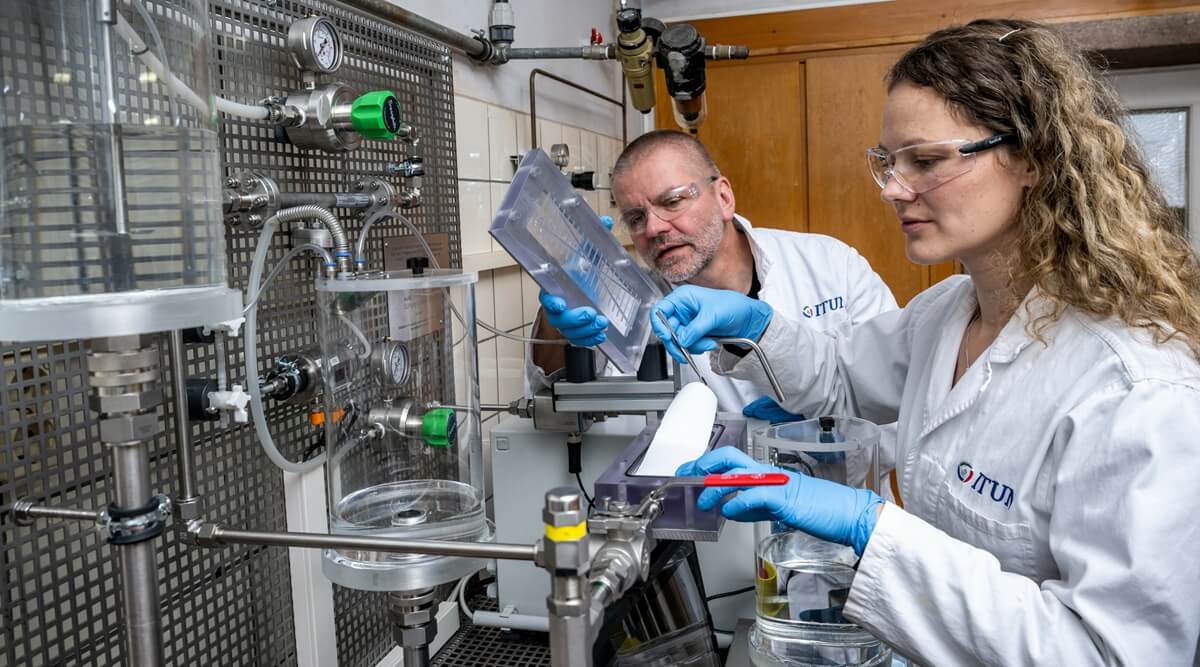

此外,採礦活動對環境有嚴重影響。Audi環境基金會與弗萊貝格礦業技術大學熱、環境和資源工藝工程研究所一起,有足夠的理由建立替代提取方法來確保原材料的安全。這個為期兩年的研究項目解決了如何使採礦更具可持續性的問題。為此,研究人員在實驗室和地下的研究礦山的實際操作環境中將理論付諸實踐。

可持續提取高科技元素的方法組合

目的是透過大規模的鑽探,在不破壞自然環境的情況下,從礦石中提取高科技元素。與傳統的礦石開採相比,這裡使用類似於現代外科手術的微創方法。這有幾個優點:沒有重型機械,消耗能源更少,使用的化學品更少,對自然景觀也就沒有損害。

Audi環境基金會主任Rüdiger Recknagel說,「該工藝是環保和創新的,因為主要採礦活動在很大程度上被避免,甚至可以提取少量礦石。」根據Recknagel的說法,這加強了原材料進口的獨立性,從而提高了供應安全穩定。

免工資的細菌小礦工

該過程被稱為原位生物浸出(In-situ bioleaching),在實驗室中開發和優化,最後在弗萊貝格礦業技術大學的研究礦場進行實際測試。它的工作原理是讓研究人員在地下礦脈上鑽些小孔。透過浸出,有價值的元素會在礦井中經由微生物從礦石中溶解。

熱、環境和資源研究所工藝工程研究所的Roland Haseneder解釋說,「細菌是將金屬離子轉移到溶液中的小礦工,透過這個過程,一些礦物成分溶解了。專家們將這一步驟與直接的兩級膜處理相結合。在現場的實際作業也意味著沒有運輸成本或物流工作。此外,該工廠以閉環經濟的原則分離微生物,並將其返回到浸出過程。」

該過程的目的是從多組分混合物中分離和富集銦和鍺。這兩種戰略金屬對於一系列高科技產品是必要的,例如:平板螢幕、觸控螢幕、導航系統、光纖技術,計算機晶片、光伏系統和汽車軸承…等等。

地下實驗室和現場測試證明了效率

專家們將該系統保持在濕度超過90%的條件下,在147米的深度和在10攝氏度下滴酸性水的情況下運行。重要參數包括細菌溶液的組成、目標元素的富集、使用的工藝參數,以及目標元素的產量。測試成果證明了系統的效率。Haseneder表示,「我們調整了壓力、流速和純化過程,以顯著改善分離。甚至與實驗室實驗相比,鍺的分離效率提高了20%。」

將來,這種可持續的提取工藝還將用於其他元素,例如:其他礦床中的鈷。該工藝特別適用於從低濃度有價材料的低品位礦石和二次原材料中提取有價值的元素,以及使用已經到位的基礎設施在現有採礦現場使用。

Haseneder還表示,該過程可以在城市採礦等其他領域找到應用。在弗萊貝格礦業技術大學,尋找合適的合作夥伴以在其他地點應用的工作正在如火如荼地進行著。最終的願景是在全球範圍內實施微創採礦。